BENTLEY CHRONICLE PART1 : #007

BENTLEY CHRONICLE PART1

W.O.ベントレーとベントレー・ボーイズの時代 #007

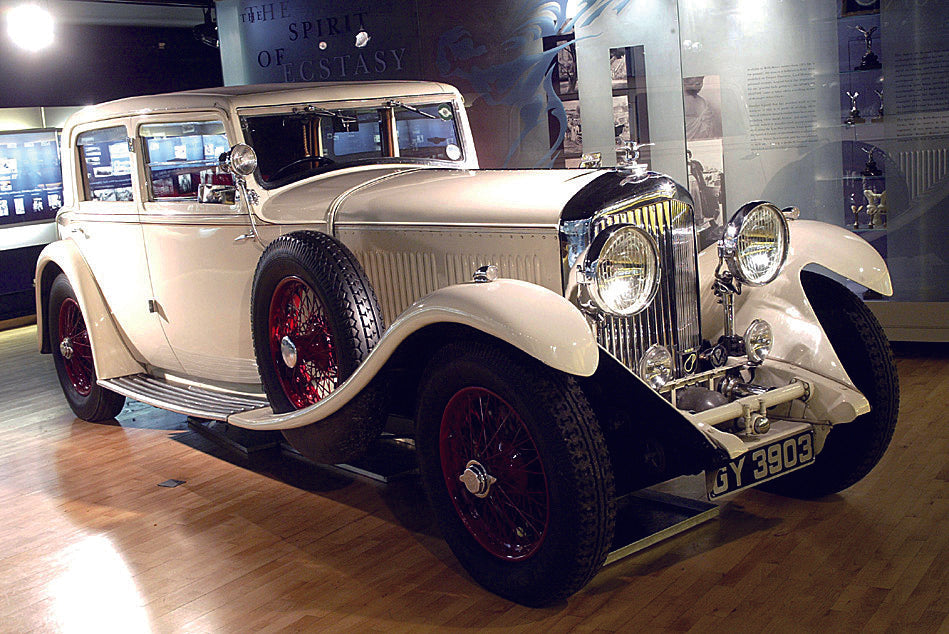

1930年、W.O.時代のベントレー、さらには現代に至るベントレーの中でも最大のモデルとして誕生した8リッター。フォーマル色の強いモデルだが、そのマーケットではR-Rに歯が立たなかった。

■サーキットを離れたベントレー・ボーイズたち

ル・マン以外のサーキットでも素晴らしい戦果を挙げたベントレー・ボーイズたちだが、彼らのベントレーへの愛は、レース以外の場でも発揮された。例えば1930年3月、バーナートはプライベート用の愛車であるベントレー・スピードシックスのガーニイ&ナッティング製スポーツサルーンを駆って1930年代の花形寝台特急“トラン・ブルー(ブルートレイン)”に賭けレースを挑み、南仏カンヌ~ロンドンRACクラブ間のルートを約4時間もの大差をつけて快勝するなど、様々な冒険を繰り広げたのである。

またイギリス国内はもちろん、南仏やスキーリゾートでもパーティを愛したベントレー・ボーイズは、1927年のル・マン優勝の際には、優勝車をロンドンのサヴォイ・ホテルに持ち込んで座の主役とするという、当時としてはかなり大胆な楽しみ方もしていた。そんなベントレー・ボーイズたちは、当然のことながらレディたちからの人気も大変なもので、ある年のクリスマスパーティの座興として行われた女性限定のくじ引きゲーム大会では、彼らにそれぞれの愛車ベントレーで次回のパーティ会場までエスコートしてもらう権利が賞品として懸けられたという。 ベントレーとレース、そして何より人生を謳歌したベントレー・ボーイズ。その活動期間は決して長くはないのだが、彼らが鮮烈に駆け抜けた栄光の季節は、今なおベントレー・ファンを魅了しているのだ。

■レーシングフィールドからの撤退と苦肉の策の4 Litre

ル・マン24時間などのモータースポーツに於ける伝説的な活躍や当時のスピード記録の更新は、ベントレーの名声を世界的なものとしたのは間違いない事実だろう。しかしその一方で、ベントレー社の経営は常に困窮していた。1926年には南アフリカ出身の若きビジネスマンで、ベントレー・ボーイズの一人としてル・マン3連勝も果たしたウォルフ・バーナートがベントレー社の会長に就任。あくまでも技術者としては優秀ながら、会社経営には不向きだったW.O.ベントレーに代わって、同社の舵取りを行うこととなった。しかし、1929年10月24日にニューヨーク・ウォールストリートを襲った「暗黒の木曜日」に端を発する世界大恐慌が、ベントレー社の窮状を致命的なものとすることになる。また、モータースポーツへの過大な投資に加えて、ティム・バーキンの要請によって55台が製作された4 1/2Litre“ブロワー”の製造コストが、財政に重く圧し掛かっていたのも事実。さらに、1930年に発表された“8 Litre”が、R-RファンタムⅡという強力無比なライバルと競合してしまったのが、高級車市場でのブランド力に劣るベントレーにとっては致命傷となったのである。

間近に迫りつつあった財政破綻を回避するため、バーナート率いるベントレー社は、最もベントレーらしくない対処を余儀なくされることとなる。バーナート自らのドライブで1930年のル・マンに優勝したのを最後に、ワークスティーム+ベントレー・ボーイズによるレース活動から手を引いたのだ。しかも、同じ年に発表された“4 Litre”は、コストダウンによってベントレー社に当座の資金を取り戻すことを主目的として製作されたモデル。3915ccの直列6気筒エンジンは、W.O.時代のクリクルウッド・ベントレーとしては唯一SOHCでなく、一気筒あたり4バルブでもない。スパルタンなW.O.ベントレーを寵愛していた当時のベントレー・ファンたちにとっては、あまりにもマイルドなトゥアラーに過ぎなかった。このようなモデルが、ただでさえ大不況に喘いでいた高級車マーケットの要求を満たせるはずもなく、ベントレーの窮状はさらに進行することになる。そして、巨額の貸付金の返済が要求された1931年の初夏、バーナートはその支払いに猶予を求めたことから、債権者たちはすべてを管財人に委ねるという厳しい判断を下さざるを得なくなったのである。

1931年の6月から11月にかけてベントレー社に起こった出来事は、文字通りの劇的なものであった。管財人たちは、航空エンジンの分野にて当時既に確固たる地位を得ていたロンドンの“ネイピア&サンズ”社との間に買収交渉を推し進めており、他方W.O.自身もネイピア側からの要請を受けて“ネイピア‐ベントレー”と称された新型車の開発作業に着手していた。ところが、事態はまったく別の方向へと転がってゆくことになる。ベントレー社とネイピア&サンズの代表者がロンドンの法廷に買収契約を締結させるために出廷したところ、両社にとってまったく未知の存在であった“英国中央公正信託(British Central Equitable Trust)”という会社がその場に現れ、突如高額のオファーとともに買収を提案したのだ。驚愕したネイピアは、即座にそれを上回る値づけで応酬したのだが、担当判事が自重を促したことから、後日入札によって買収先を決することとなる。そしてその入札の結果は、英国中央公正信託側が2万ポンドも上回る入札でネイピア側を打ち破ってしまった。つまり英国中央公正信託は、もともとの交渉相手であったネイピア&サン社から掠め取るようにして、ベントレー社を“強奪して”しまったのだ。

しかし、W.O.を驚愕させた事実はそれだけでなかった。衝撃の入札から数日後、件の英国中央公正信託が、高値で購入したばかりのベントレー社を即座にロールス・ロイス社に譲渡していたことが判明したのだ。つまり、ロールス・ロイスこそベントレーの買収を英国中央公正信託に依頼した“黒幕”だったことになる。ロールス・ロイス社は、高性能GTとしての側面もあったファンタムⅡにとって強力なコンペティターとなり得るベントレーの台頭を未然に防ぐことに成功しただけでなく、レースの成功で既に高いプレステッジを誇っていたブランドと、その象徴的存在であるチーフエンジニアまでも一挙に手に入れたのだ。さらに言えば、航空エンジンの分野では強力なライバルであったネイピアに財政的打撃を与えることも、ロールス・ロイスにとっては大きなメリットだったに違いない。しかし、このような経緯で行われた買収劇は、常に公正たることを旨としてきたロールス・ロイス社にとって、史上唯一の“ダーティビジネス”であったと見る向きがあるのも事実である。それでも、世界恐慌下のロールス・ロイス社にとっては、まさになりふり構ってはいられない状況だったと考えねばならないのだろう。 こうして、ロールス・ロイスとベントレーは、実に70年近くにも及ぶ“結婚生活”に入ったのである。

※「フライングB No.001」(2008年刊)に掲載された記事に加筆修正しました。 掲載された情報は、刊行当時のものです。